hxblog | 909

ある勇敢な男の記録

- 2012-02-03 (金)

- 阿呆

いやあ世の中は広い。こんな猛獣相手に、ここまで戦りあえる男が居ようとは。憧れちゃうわーすげー。最後に素晴らしいオチが付いてるので、是非ご視聴頂きたい。

何処からCSSを学ぶべきか

- 2012-02-02 (木)

- 日常

昨晩から今日にかけて、デザイナーのKちゃんの友人であるMさんにCSSとXHTMLのレクチャーをしている。事前に作って、「上手く表示出来ないんです」と見せられたソースを見て色々悶絶するも、独学で最初のサイトがこれだったら結構頑張ってるなあ、と思わされた。

僕も独学だったけど、最初にHTML4でテーブルレイアウトを学んで、そこからCSSに移行出来たから随分楽だったと思う。CSSやXHTMLに関する『何故』がよく理解出来たし、トライアンドエラーを繰り返しても進歩は早かった。今、初めてWebサイトを作ろうとしている人は、何処をスタート地点にすれば良いんだろう。今更テーブルレイアウトを学ぶのもちょっと変だけど、かと言ってしょっぱながCSSだとハードルが高過ぎるし、『何故』と感じる前に先へ進んでしまいそうで、後からが怖い。

腹を括って領収書の束を

- 2012-02-02 (木)

- 日常

確定申告やってます。興味の無い事って、ホントに覚えられない。解ってた事だけど、僕は経理に向いてない。去年の資料を引っ張り出しながら、必死に思い出しながら入力。ただ、起業した去年に比べれば領収書の数もグッと少なく、入力自体はかなり早く終わりそうだ。問題は、これが合ってるかどうか。今年はちょっとややこしい部分があるので、商工会議所の相談会にお世話にならねば。

Wi-Fiが導入されました

- 2012-02-01 (水)

- 日常

ソフトバンクの人がやってきて、喫茶店でWi-Fiが使えるようになった。実は半年ほど前にも代理店の人がやってきて、「AP設置させて下さい」とお願いされたんでOKしたんだけど、その後全く音沙汰が無かったんですよと話をしたらソフトバンクの人もビックリしていた。てっきり僕は、今日の設置がその代理店からの依頼だと。「ウチはそういう所が…ローラーで回ってるから、漏れが出たりするんですよね、ソフトバンクの悪い所です」と自社を思いっきりDisってたけど、良いのかこれ。

ともあれ、これでWi-Fiが無料で使えるように。でも僕、正直使う機会が無い。これを機会にiPhone買っても良いかなと思ったけど、別に自分の事務所のルータを使えばええだけやしなあ。ただ、喫茶店に来るお客さんにとっては大きな恩恵になるし、貰ったステッカーも良い感じに目立つので、正直結構嬉しい。有難うソフトバンクの人。

ブラウザで見ると彩度が上がる

- 2012-02-01 (水)

- 日常

Photoshop で Web 用に画像を切りだすと画像の彩度が上がってしまうのは Adobe RGB と sRGB の違いが原因だった(WEBLE)

http://weble.org/2011/05/12/photoshop-adobergb-srgb

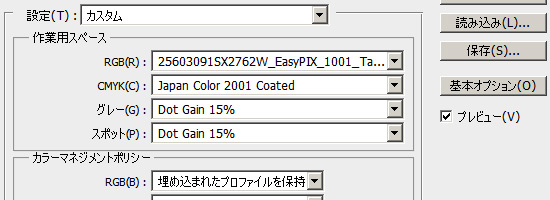

FlexScan SX2762Wの色が合わない。具体的に書くと、PhotoshopやWindows フォトビューアで表示した色と、ブラウザ上で見た色に思いっきり差がある。ブラウザで見ると、強烈に彩度が高く、赤や緑なんかは目に刺さるレベルで色が変わる。僕の本業はWebデザインなので、これを何とかしないと仕事どころでは無くなる。今まで作ったサイトも、総じて彩度が上がって冷や汗ダラダラ。色々調べたが、特にICCプロファイルを変に埋め込んだりしている訳では無く、早々に降参してサポートセンターへお電話。

解った事。何も知らず、モニタ側の設定を『AdobeRGB』にして使っていたのだが、そもそもブラウザ上では『sRGB』でしか表示されないので、色が狂うのは当然なのだそうだ。つまり、Webデザインをする際には、PhotoshopもRGBを『sRGB』にして、モニタ側の設定も『sRGB』にしなければならないと。勿論、印刷物を作る際はモニタ側もPhotoshop側もRGBを『AdobeRGB』にする必要がある。今まで使っていたFlexScan S1921では『AdobeRGB』での出力が出来なかったから気付かなかった盲点。jpg画像は全部『Web及びデバイス用に保存』を使っていたから、気付きもしなかった。

また、僕の環境ではEasyPIX(カラーマッチングツール)を使って色を合わせているので、こちらでの設定も『sRGB』にする必要があった。同時にPhotoshopでのRGBもモニタの設定を引き継ぐ形で『EasyPIX』を選択。これでようやく、全ての色が合った。かなり悩んだけど、お陰で色んな事が理解出来た、筈。これで安心して使う事が出来るというものだ。間違ってたら、泣く。

お断りします

- 2012-01-31 (火)

- 日常

心苦しいが、KDDIに苦情の電話を入れた。流石に営業中に1時間1回のペースで電話を掛けられると迷惑だ。貰ったキャンペーン資料にもロクに情報が載ってないし、口調はとっても丁寧だったけど、契約の押し付けをモロに感じたので。恐らく手軽に契約して貰おうと、かなり簡略化してやり取りをしようとしているのだろうけども、略し過ぎだ。僕は携帯通信3社の中では、KDDIが一番好みだったのだが、その評価もガタ落ちになってしまった。それでもソフトバンクやドコモよりは上だけど。

初心者殺しの駐車場

- 2012-01-31 (火)

- 日常

ところで僕は車庫入れが苦手だ。特にバックして車と車の間に入れるアレが苦手だ。もう少し詳しく言うと、後ろを向いたり鏡を見たりすると左右が解らなくなるので苦手だ。これ以前にも書いてたな。ここ2年で4回しか乗ってないんだから、余計に危険度も上がっているかと。

そんなバックの苦手な僕が、難易度が高いウチの喫茶店の駐車場へチャレンジする。微妙にデカいミニバンで。この駐車場、幅は十分あるのだが、どういう訳か出入り口に電柱が立っているという超絶面倒な駐車場なのだ。それどころか、外に出ようとした所にも綺麗に電柱が立っているという、設計者を呼べと言った具合のレイアウトなのだ。オカンを載せて喫茶店へとやってきた僕、隣に黒塗りのベンツが止まっているのを見て、バックで入れるのを諦めた。というか、この横に入れたくない。コインパーキングで妥協しようかと思ったが、オカンにギャーギャー言われるのも癪なので頑張ってみた。6回切り替えして、何とか車庫入れに成功。全身に嫌な汗が。ちなみに僕の兄は、ほぼ一発でここに駐車出来ます。おのれ。

バイクのブレーキスッカスカ

- 2012-01-31 (火)

- 日常

「ブレーキの利きが甘すぎる」と兄が言ったので、行きつけのバイクやさんへ原チャを持っていった。最近あまり乗る機会が無かったのと、スピード違反で免停が怖いので低速走行を心掛けていたので、それほどブレーキの利きを意識していなかったんだけれども、簡単に奥まで握り込めるくらいにブレーキが緩んでいたらしい。店主さんに見て貰うと、「これは結構…」と苦笑いしていた。

「15分くらいで済みますよ」との事だったので、横で作業を見せて貰いながら待つ事に。ディスクブレーキが減っていたので交換するも、あまりブレーキが戻らないとの事。おかしいなとブレーキオイルを見て貰ったら、「これ、中に水入ってますね…」とシャレになってない現状が露わになった。アカンやん。死ぬやんこれ。どうやらブレーキオイルのタンクにヒビが入っているようで、そこから水が混入したのかオイルが抜けたのか、ともかく相当ヤバい感じだった。一旦オイルを抜いて貰って、真新しいオイルに入れ替えて貰うと、8割くらいまでブレーキが復帰。「最悪、全取り替えやったんですけど、これでしばらく行けると思いますよ」との事だった。いやはや、今日見て貰っておいて良かった。

とは言うものの、この原チャも中古で購入して合計10年。単車の免許も持ってるんだから、125ccのスクーターくらいに乗り換える時期なのかもしれない。でもこの原チャ、恐ろしく良く走ってくれるんよなあ。何とか90ccとかにボアアップ出来んもんかなあ。

オカン帰宅す

- 2012-01-30 (月)

- 日常

10月22日から101日、オカン退院。平日と言う事もあり、僕が車を運転して迎えに行くことになった。

病室へ向かうと、松葉づえをついている以外はほぼ以前通りの姿をしたオカンが居た。荷物を抱えて病室を後にすると、看護師さんやリハビリの先生達が、わざわざエレベーターホールまで見送りにきてくれた。皆さん、本当にお世話になりました。オカンは実にいつも通りで、特に興奮した様子も無く呑気に笑っていた。

さて、このまま帰宅、と思ったら、「正月行けてへんから、先にお墓詣り行きたい」と。そのまま母方のお墓があるお寺へ向かった。和尚さんの奥さんがオカンの復帰を大歓迎してくれて、そのまま長話。しっかりお詣りもさせて貰った。両親(僕の祖父母)のお墓の前で、随分と長い事手を合わせていたのが印象的だった。後から理由も聞いたのだが、これは是非本人の口からお聞き頂きたい。

昼過ぎ、ようやっと帰宅。特に感慨深い様子も無く、すぐに部屋着に着替えるいつものスタイルが復活。あまりにナチュラル過ぎて、とても100日以上入院していたとは思えない。特に僕は、事務所に滞在している時間が長かったので、『オカンが居ない自宅』を感じる時間が少なかったこともあると思う。それにしても、まあカラシ色のフリースの似合う事。

晩御飯は復帰を祝うと言う事で、すき焼きが現れた。男々しい茶色い食事からの解放。一家4人での食事。まだまだ完全とは言えないけれど、ようやく家族の日常が帰ってきた。

マンガとシミュレータ

- 2012-01-29 (日)

- 阿呆

最近では誰でも手軽に3Dシミュレータを扱える時代になったようで、各地で色々と無茶な実験を行っている人たちが居る。上記の動画も、一見真剣なようで真剣なのかどうか良く解らない。ただ、こうやって実際に目にしてみると、漫画の表現ってのはあながち間違っていないんだな、と。

- Search

- Feeds

- Meta